焼き締め陶の表情は

工藤さんがいらしてた週末2日間、、雪雪雪。。。

足元の悪い中、昨日初日にお越し下さった皆様、大変ありがとうございました!

さて、工藤さんの焼〆陶について少しご説明。

工藤さんの窯は登り窯。「赤松」の薪を入れ1250度をキープしながら3昼夜4日間焚き続けます。

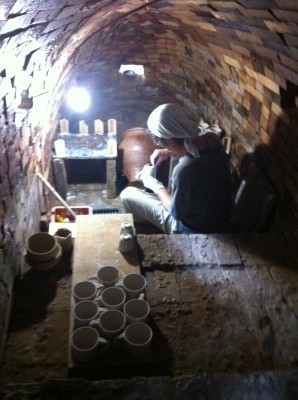

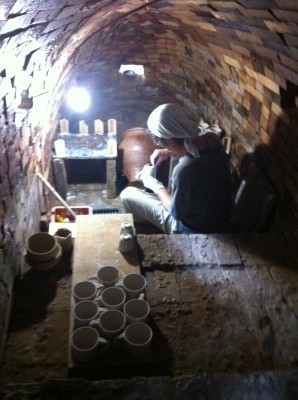

↑これが焼く前の器。 ↑窯の中はこのような感じです。窯のどの部分で器を焼くかでずいぶんと仕上がりに違いがでます。

例えばこちらの大壺の表面をご覧ください。 艶々と滑らかな光沢があります。

赤松が灰になり、窯のなかで壺に振りかかります。

その灰がさらに高温で溶けると、このようにガラス質の釉薬になるのです。

それを「自然釉」といいます。

粘土自体は、山形の土や地元の土をブレンドしているそうです。

こちらの大壷も上の物と土は全く一緒。

けれど、窯の中の入れる場所が違います。

焚口のすぐ下で、上で火が燃えている状態の部分。

温度はやや低く、灰が沢山かぶりますが、それが溶けきらない位の温度だそうです。

そうなると、このようにゴツゴツとした表面になります。

これが雰囲気があってとても美しいです。

こちらは「磁器」の土を使用。

あの真っ白な磁器土を薪窯で焼成すると、こんなにも味わい深くなるんですね。

綺麗なピンク色です。灰も綺麗に溶けて艶々です。

このピンクの部分が温度の高い部分でしょうか。。。

このように、焼〆陶とは、作家が窯の中の炎の具合を想像し自在に操りますが、それと同時に本当のところは窯の中の具合は誰にも解かりません。

時に高温になり過ぎて器がへたったり、思いもよらない文様が出来あがったり、、、、。

窯の火の表情がとても楽しい器。

焼き締めという言葉はよく耳にしますが、私もここまで炎の様子を想像したのは今回が初めてです。

工藤さんの陶器をそのような角度でご覧いただくと、より一層焼〆陶を楽しむことができますよ!

足元の悪い中、昨日初日にお越し下さった皆様、大変ありがとうございました!

さて、工藤さんの焼〆陶について少しご説明。

工藤さんの窯は登り窯。「赤松」の薪を入れ1250度をキープしながら3昼夜4日間焚き続けます。

↑これが焼く前の器。 ↑窯の中はこのような感じです。窯のどの部分で器を焼くかでずいぶんと仕上がりに違いがでます。

例えばこちらの大壺の表面をご覧ください。 艶々と滑らかな光沢があります。

赤松が灰になり、窯のなかで壺に振りかかります。

その灰がさらに高温で溶けると、このようにガラス質の釉薬になるのです。

それを「自然釉」といいます。

粘土自体は、山形の土や地元の土をブレンドしているそうです。

こちらの大壷も上の物と土は全く一緒。

けれど、窯の中の入れる場所が違います。

焚口のすぐ下で、上で火が燃えている状態の部分。

温度はやや低く、灰が沢山かぶりますが、それが溶けきらない位の温度だそうです。

そうなると、このようにゴツゴツとした表面になります。

これが雰囲気があってとても美しいです。

こちらは「磁器」の土を使用。

あの真っ白な磁器土を薪窯で焼成すると、こんなにも味わい深くなるんですね。

綺麗なピンク色です。灰も綺麗に溶けて艶々です。

このピンクの部分が温度の高い部分でしょうか。。。

このように、焼〆陶とは、作家が窯の中の炎の具合を想像し自在に操りますが、それと同時に本当のところは窯の中の具合は誰にも解かりません。

時に高温になり過ぎて器がへたったり、思いもよらない文様が出来あがったり、、、、。

窯の火の表情がとても楽しい器。

焼き締めという言葉はよく耳にしますが、私もここまで炎の様子を想像したのは今回が初めてです。

工藤さんの陶器をそのような角度でご覧いただくと、より一層焼〆陶を楽しむことができますよ!

Galleryのこと | - | trackbacks (0)|